こんにちは、コーディーです。

全世界に投資できるインデックスファンドとして、ほんの1年前までは、多くの人が声をそろえて「楽天・全世界インデックスファンド(楽天VT)」の名を挙げていました。

しかし、三菱UFJ国際投信が2018年10月31日に設定・運用開始した「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」が楽天VTの座を狙って、後ろから追い上げてきています。

現に、Fund of the Year 2018でも楽天VTの第9位を抜いて、第3位を取っています。

(関連記事⇒「Fund of the Year 2018の結果発表!前年から大きく動きました!」)

コーディーは、つみたてNISA枠で楽天VTに投資していましたが、検討の結果、2019年から「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」に鞍替えしました。

<目次>

eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)とは

その名のとおり、全世界(日本を含む先進国と新興国)の株式等に投資する投資信託です。

ファミリーファンド方式をとっており、マザーファンドを通じて直接株式等に投資します。

後で書きますが、この株式等に直接投資するという点にメリットがあります。

資産構成

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、先進国株式、新興国株式、日本株式に投資します。

以下は、2018年12月28日時点の資産構成です。

- 先進国株式:80.5%

- 新興国株式:11.5%

- 日本株式 : 7.7%

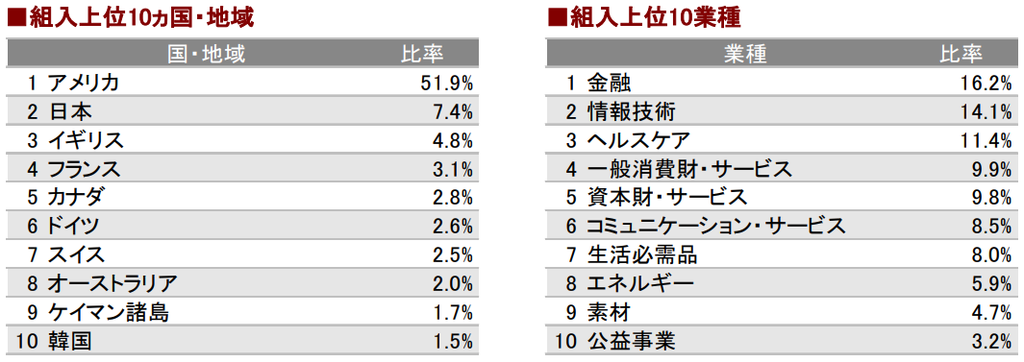

組入地域・業種

ポートフォリオの半分は米国株で占められています。

信託報酬はさすがのeMAXIS Slimシリーズ

eMAXIS Slimシリーズは、業界最低の信託報酬にするべく努力しており、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)の信託報酬も、0.15336%と満足のいくレベルです。

楽天VTと比較

楽天VTとeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)を比較しました。

やはりコストの差に目がいきます。

楽天VTは隠れコストが大きく、実質コストとしては0.5020%となっています。

オールカントリーからはまだ運用報告書が出ていないので実質コストは不明ですが、他のeMAXISシリーズの隠れコストが以下のとおり低いため、オールカントリーにも期待できます。

- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.07957%

- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 0.18552%

- eMAXIS Slim 日本株式(TOPIX) 0.00605%

楽天VTから鞍替え

コーディーは、つみたてNISAで楽天VTに投資していましたが、2019年より楽天VTからeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)に鞍替えしました。

鞍替えといっても楽天VTは売却せずに保有したままで、投資する配分先をオールカントリーに変えたということです。

今回の変更理由は以下のとおりです。

- 信託報酬が安い

オールカントリーの方が、信託報酬の差として0.07624%安いです。

これだけだと差は小さく見えますが、楽天VTには隠れコストが大きく、実質コストは0.5020%となっていました。楽天VTの隠れコストが予想以上に大きかったため、オールカントリーに期待したいということです。 - 税金面で有利

楽天VTには配当にかかる税金が3重に発生します。

これは楽天VTが本家VTという米国籍ETFを通じて全世界に投資していることが要因です。配当金が①米国外の国、②米国、③日本の3箇所で課税されてしまうのです。

この点、オールカントリーは、米国籍ETFは使わずに直接株式に投資するため、米国での課税は発生せず、①海外、②日本の2箇所の課税で済みます。

純資産額については、楽天VTとオールカントリーではまだ天と地ほどの差がありますが、着実に増えていっています(1月25日時点で11.37億円)。

これから資金流入が増え、安定度が増していけばさらに人気が出てくると思います。

投信投資を探している方で、なるべくコストをかけずに、リバランスの手間などを考えずに、ほったらかしで全世界の成長の恩恵を受けたいといった人にとってはベストな投資信託になるのではないでしょうか。

<関連記事>

投信ブロガーが、年に一度ベストファンドを選ぶFund of the Year 2018でも、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) は第3位を取っています(楽天VTは第9位)。

2018年10月に設定されたばかりなのにいきなりの銅メダルは快挙です。

楽天バンガードファンドは投資家から絶大な人気を得ていますが、実質コストが高いというのが難点です。それに対して楽天投信投資顧問がハッキリと回答しています。

結論として、将来的に残高が増えていけばコストも下がる見込みですが、それがいつになるのかが気になるところです。